9001規格の中に「組織の役割、責任及び権限」という要求事項があります。

「トップマネジメントは、関連する役割に対して、責任及び権限が割りあてられ…」

と続くのですが、関連する役割とは、組織の品質保証に関連する役割だと考えます。

品質保証部という部署があれば、責任者である品質保証部長の責任とはなにか?その責任を果たすために必要な権限とは何か?

品質保証部のスタッフの責任がどういったもので、それを確実にするための権限としてどのようなことが必要か?と展開していきます。

権限とは責任を果たすためのツールだと思います。

権限を行使するということは、責任を果たすために行う行動であると。

まれにではありますが、なんの責任を果たすためにその権限を振りかざすの?と感じる場面に出くわします。

また、こんなに多くの責任を抱えているのに権限が十分ではないのね…という場面にも出くわします。

前者は周りにいる人たちが本当に大変で、モチベーションが向上することはないでしょう。

後者の場合も、当事者は本当に大変で前向きに取り組み続けることは困難でしょう。

また、それをまじかに見ている人たちにとってもポジティブな印象にはならず、前向きな思考によるモチベーションの向上は期待できず、組織全体の士気の向上は望めないでしょう。その結果、組織にとって好ましい状況にはならないことは明白です。

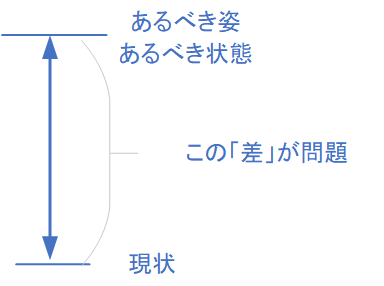

皆さんの組織ではその役割に必要な責任は明確になっていますか?

その責任を果たせるだけの権限は与えられていますか?

もちろん、その人の力量もあると思います。

しかし力量があっても明確な責任と適切な権限がなければその人の力量を活かすことはできません。

改善が進まない時には一度、責任と権限を見直してはいかがでしょうか?

現状に合った責任と権限になっていますか?

本当にその権限で責任を果たすことができる内容になっていますか?

会社も人も毎日変化しています。

現状に適切でなければ、適切なように変えていけばよいのです。

具体的に動けば、具体的な結果がついてきます。

まずはスモールスタート、スピードスタートで具体的にやってみませんか?